“भारत एक राष्ट्र है, और भाषाएँ उसकी आत्मा।”

लेकिन क्या हो जब वही आत्मा खंड-खंड हो रही हो? जब पुल बनाने की जगह भाषा को दीवार बना दिया जाए?

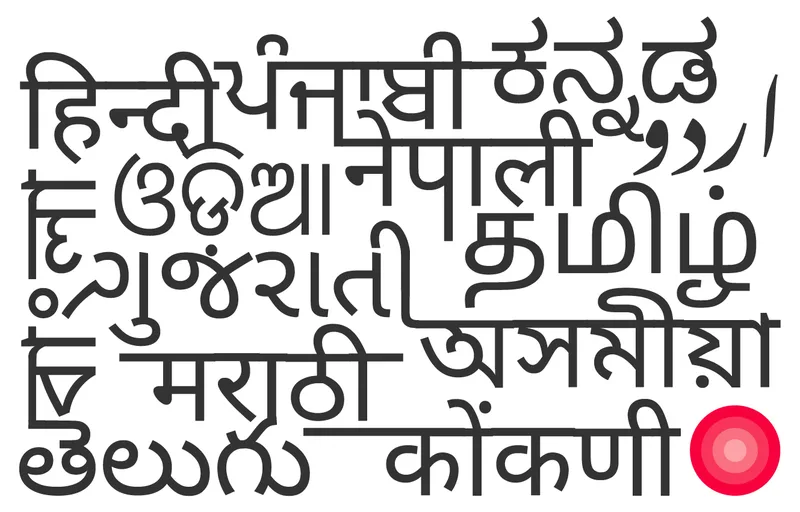

भारत की भाषिक विविधता सदियों पुरानी है। हमारे देश में 22 अनुसूचित भाषाएँ और 19,500 से अधिक बोली-बाषाएं हैं। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषावार राज्यों का गठन सुझाया, तो उसका उद्देश्य था कि हर भाषा को उसकी सांस्कृतिक जमीन मिले, उसकी पहचान मिले। लेकिन उस वक़्त भी यह चेतावनी दी गई थी, कि कहीं यह विभाजन की जड़ न बन जाए।

वक़्त ने साबित किया कि डर गलत नहीं था।

आज एक बार फिर हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। भाषा की बहस अब बहस नहीं रही, संघर्ष बन गई है।

पिछले कुछ महीनों में दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह देखा गया कि हिंदी भाषी कर्मचारियों को केवल इसलिए धमकाया गया, क्योंकि वे स्थानीय भाषा नहीं बोलते थे। हाल ही में कर्नाटक में SBI की महिला कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया क्योंकि उसने कन्नड़ नहीं बोली, वीडियो वायरल हुआ, आक्रोश फैला, और फिर वही दोहराव: “यह राज्य की भाषा है, इसे जानो या जाओ।”

इसमें दोष किसका है? उस महिला का? कंपनी का? या उस मानसिकता का जो भाषा को पहचान से आगे, अधिकार का हथियार बना देती है?

मैं उत्तर भारत से हूँ, राजस्थान में रहता हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, पर मैंने राजस्थानी सीखी, अंग्रेज़ी पढ़ी, और हर उस व्यक्ति से संवाद करने की कोशिश की जो मेरी भाषा नहीं जानता। क्या यह ही नहीं है भारतीयता की परिभाषा?

हिंदी को लेकर जो गुस्सा है, वह पूरी तरह निराधार नहीं है। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा में राष्ट्रभाषा का सवाल उठा, तब हिंदी के पक्ष में कई आवाज़ें थीं। लेकिन कुछ राज्यों ने आशंका जताई, क्या यह बहुमत की भाषा, अल्पसंख्यकों पर थोप दी जाएगी? समझदारी से निर्णय लिया गया कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन अंग्रेज़ी का प्रयोग भी चलता रहेगा।

यह द्विभाषिक व्यवस्था एक समझौता थी, भारत की विविध आत्माओं के बीच एक सहमति। लेकिन आज जब स्थानीय राजनीति इस सहमति को तोड़ने लगे, जब भाषा सियासत का औजार बन जाए, तब एक राष्ट्र के रूप में हमें रुक कर सोचना होगा।

क्या भाषा को लेकर डर पैदा करना सही है?

क्या कंपनियों को मजबूर किया जाना चाहिए कि वे स्थानीय भाषा न जानने वालों को बाहर का रास्ता दिखाएँ? क्या बहुराष्ट्रीयता और वैश्विक संवाद के इस दौर में यह व्यवहारिक है?

हमें यह स्वीकार करना होगा कि हिंदी आज भी करोड़ों भारतीयों की संपर्क भाषा है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक, हिंदी रोज़मर्रा की बातचीत, व्यापार, प्रशासन और मीडिया की रीढ़ बनी हुई है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी समझने वालों की संख्या भी बढ़ी है, यह किसी योजना का नतीजा नहीं, संवाद की ज़रूरत का परिणाम है।

तो क्या हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए? शायद हाँ। लेकिन जबरन नहीं, संवाद और सहमति से।

क्योंकि कोई भी भाषा, चाहे वह तमिल हो, कन्नड़ हो या हिंदी, जब उसे डराने या नीचा दिखाने का औज़ार बनाया जाए, वह अपना मूल उद्देश्य खो देती है।

आगे का रास्ता क्या हो?

- राष्ट्रीय भाषाई आचार संहिता बनाई जाए: जिससे हर संस्थान, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, यह स्पष्ट कर सके कि कार्यस्थल पर कौन सी भाषाएँ स्वीकार्य हैं और कैसे संवाद को समावेशी बनाया जाए।

- भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं, प्रोत्साहित किया जाए: कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को स्थानीय भाषा सीखने के लिए संसाधन दें, लेकिन उसे शर्त न बनाएं।

- राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर एक पुलभाषा चुनने पर विचार करें: हिंदी और अंग्रेज़ी के मिश्रण से एक ऐसा संवाद ढांचा बने, जिसमें स्थानीय भाषा को पूर्ण सम्मान मिले, और संप्रेषण बाधित न हो।

और सबसे अहम बात, वायरल वीडियो, धमकियाँ, अपमानजनक व्यवहार, इन सब पर कानून की सख्ती ज़रूरी है। जो लोग इस मुद्दे को हिंसा और विभाजन के ज़रिए हवा दे रहे हैं, वे भारत की असली भावना के खिलाफ हैं।

भाषा हमारी पहचान है, पर पहचान को दीवार नहीं बनाना चाहिए।

हम हिंदी को भी समझें, राजस्थानी को भी अपनाएँ, कन्नड़ को भी सुनें, तमिल को भी सीखें, तभी हम एक राष्ट्र रह पाएँगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि “हर भारतीय एक अन्य राज्य की भाषा भी सीखने का प्रयास करे”। यही तो एकता और अखंडता का सार है। क्योंकि अगर हम भाषा के नाम पर बंटेंगे, तो सिर्फ़ भाषाएँ नहीं, हम अपने भारत को खो देंगे।

Leave a Reply